Macht und Ohnmacht in der Konfizeit

Macht ist eine Lebenskraft. Diesem Satz stimmen alle zu. Die Frage ist aber, ob sie für ein gutes Miteinander eingesetzt wird und Menschen ermächtigt. Oder aber dafür, andere zu ent-mächtigen, klein zu halten oder gar zu erniedrigen.

Weil das Verständnis und der Umgang mit Macht so vielfältig ist, lohnt sich der Fachtag „Der Elefant im Raum. Macht und Macht-Asymmetrien in der Konfizeit“ am 12. März in Oldenburg für alle 15 Teilnehmer:innen.

Pastorin Heike Wegener, Präventionsbeauftragte der Bremischen Evangelischen Kirche und Diakonin Christine Poppe von der bremischen Fachstelle Religionspädagogik und Medien erarbeiten mit uns kompetent, achtsam und prozessorientiert das Themenfeld. Spannungssreich ist für einige allein schon der Tagungsort: Im Oberkirchenrat und hier in dem Sitzungssaal, in dem die Kirchenleitung tagt und hoffentlich bei ihren Entscheidungen sensibel mit ihren Machtbefugnissen umgeht. Ein Wunsch, der beileibe nicht zu allen Zeiten in Erfüllung geht.

Individuell ausgewählte Quietsche-Enten dienen zur Beschreibung der aktuellen Standpunkte in der Konfi-Arbeit und zu Beginn abgesprochene Regeln für unseren Fachtag („Alle Übungen sind freiwillig“ etc.) sorgen dafür, dass die Machtbalance zwischen Referentinnen und Gruppe abgestimmt ist.

Eine historisch-theologische Einordnung führt uns vor Augen, dass auch in der Kirche die Machtfrage unerledigt, oft genug unsichtbar und verschleiert gestellt und beantwortet wird. Dann ist der sogenannte Elefant im Raum, der groß und mächtig wirkt (und manchmal eben ziemlich viel Porzellan zerstört), aber merkwürdigerweise von keiner bzw. keinem erkannt geschweige denn benannt wird.

Schon Jesus hat ja gesagt, dass er lieber die Liebe möchte statt diesen Elefanten. Das funktioniert leider viel zu wenig, vor allem in großen Gruppen und Institutionen. Es braucht in der Kirche z.B. immerwährend Aushandlungsprozesse zwischen dem „Amt“ und dem Priestertum aller Glaubenden. Das Wort „Dienst“ und das hohe Maß an informeller Zusammenarbeit stützen die Illusion der Gleichrangigkeit oder der beliebten „Augenhöhe“.

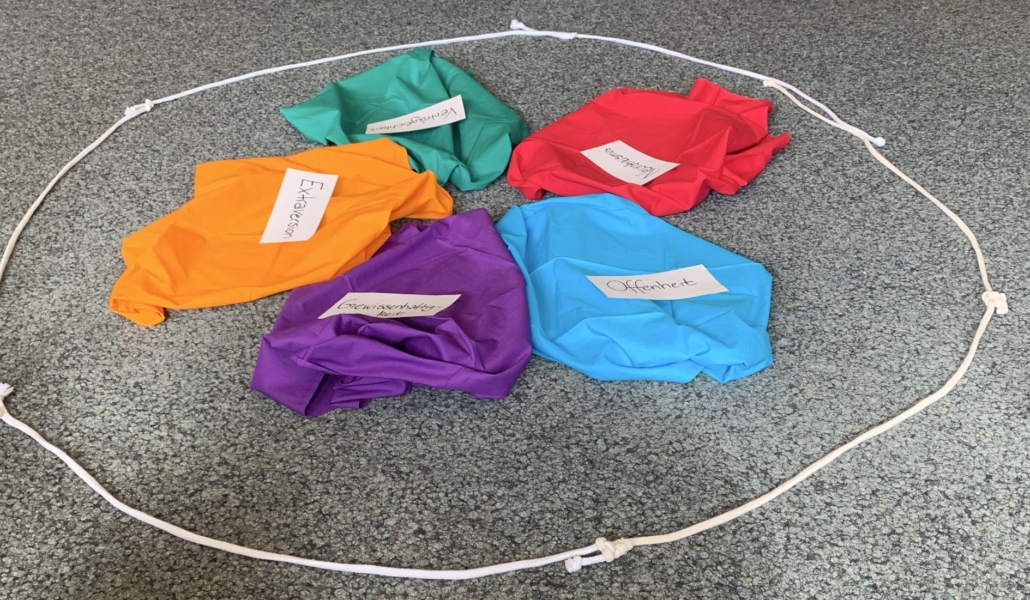

Die Big Five der Persönlichkeit (Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus) verhelfen zusammen mit dem Nachdenken über unsere Prägungen und Rollen-Erwartungen zu einer Klärung eigener Machtpositionen.

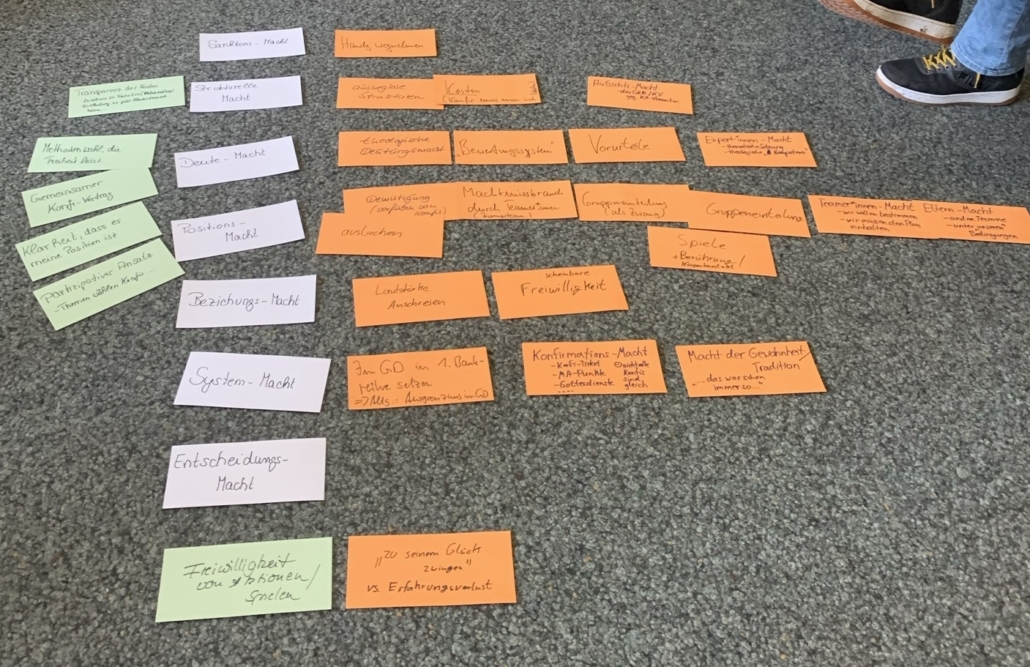

Wir lernen, wie viele unterschiedlicher Macht-Typen es gibt: Strukturelle Macht, Positionsmacht, Sanktionsmacht, Definitions- und Deutungsmacht, Expert*innenmacht, Beziehungsmacht, Systemmacht.

Mithilfe dieser Kategorien erstellen wir ein Netzwerk unserer Arbeitsfelder. Welche Machttypen werden wirksam? Wo befinde ich mich in Machtasymmetrien entweder dominant oder aber dominiert? Wie erkenne ich konstruktive und destruktive Auswirkungen von Machtkonstellationen?

Nach der Beschäftigung mit unseren persönlichen „Machtverhältnissen“ kommt ganz konkret die Konfizeit in den Blick. Wo gibt es hier Machtgrenzen, die verletzt werden können bzw. bewusst oder unbewusst verletzt werden?! Die Macht der Gewohnheit („Das machen wir schon immer so!“) begegnet hier ebenso wie die Frage, ob es einen Gottesdienstbesuchszwang geben darf. Wie steht es mit der theologischen Deutungsmacht, wenn ein Konfi oder auch ein*e Ehrenamtliche*r ein ganz anderes Gottesbild hat als die studierten Expert*innen? Darf man Konfis aufgrund der eigenen Sanktionsmacht einfach das Handy wegnehmen oder Jugendliche nicht konfirmieren, weil sie einen Text nicht auswendig aufsagen können? Ist reihum lesen lassen nicht schon eine Grenzverletzung denen gegenüber, die das nicht so gut können und dann, wenn sie an die Reihe kommen, beschämt werden? Wie gehen Teamer*innen mit der durch den in der Juleica gewonnenen Kompetenz-Status um: „Jetzt haben wir hier was zu sagen!?“

Es fällt uns gar nicht so leicht, spontan Vorschläge zu sammeln, die einem Machtmissbrauch in der Konfizeit vorbeugen könnten: Methodenvielfalt, die viele Freiheiten lässt (Bibliolog, Kleingruppen selbst wählen lassen), Konfi-Kontrakte zu Beginn der Kurszeit (Regeln, die für Konfis und das Team gelten), partizipative Ansätze (Themenwahl), transparente und frühzeitige Informationen über die Rahmenbedingungen (Kosten, Erwartungen), Klarheit über die je eigene Position (Ich als Teamer*in/Diakon*in/Pfarrer*in glaube das – Wir als Gemeinde vor Ort/Evangelische/Christenheit glauben das).

Am Ende formuliert jede*r für sich einen jetzt gerade stimmigen Satz zum angemessenen Machtgebrauch: „Ich möchte achtsam mit meinen Machtbefugnissen umgehen und öfters mal darauf verzichten, sie umzusetzen.“ etc. Und Kleingruppen halten fest, was machtsensibles Handeln für uns bedeutet: Transparenz, Achtsamkeit, Kommunikation, Wissen um die Machtverhältnisse…

Für alle, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchten, ist das Buch von Michael Klessmann, Verschwiegene Macht. Figurationen von Macht und Ohnmacht in der Kirche aus dem Jahr 2023 sehr zu empfehlen.

Der Fachtag war eine Kooperation der vier evangelischen Kirchen im Nordwesten Deutschlands: Ev.-reformierte Kirche, Bremisches Ev. Kirche, Ev.-Luth. Kirche Hannovers, Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.